Qualité de l'air

Tout comprendre sur la qualité de l’air

Définitions :

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE), votée et promulguée en 1996, affirme le droit de chacun “à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé”. Elle définit la pollution atmosphérique de la façon suivante :

“Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.”

L'air est un mélange de gaz, composé majoritairement de diazote (N2) et de dioxygène (O2). Des “polluants atmosphériques” s'ajoutent à ce mélange, principalement en lien avec les activités humaines (trafic routier, chauffage, activités industrielles ...). Des phénomènes naturels peuvent également contribuer à la dégradation de la qualité de l’air (feux de forêts, déplacement de sable et de poussières, éruptions volcaniques ...).

Les concentrations de polluants dans l’air, qui caractérisent l’air respiré, dépendent à la fois des émissions de polluants et des conditions météorologiques (pression atmosphérique, température, direction et vitesse du vent ...).

La surveillance de la qualité de l’air :

Depuis la loi LAURE de 1996, la surveillance de la qualité de l’air ambiant est confiée aux Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). Airparif est l’AASQA en charge de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. La mission de surveillance de la qualité de l’air est assurée à l’aide d’outils de modélisation et l’intégration des mesures relevées par le réseau de stations de mesures réparties sur l’ensemble de la région francilienne. Elle a pour but de quantifier la pollution chronique à laquelle la population est exposée, mais aussi de prévoir et d’informer sur la pollution aiguë (épisodes de pollution)) via la prévision pour le jour-même et le lendemain.

Les cartographies de la pollution en temps réel représentent les niveaux de concentration pour les polluants réglementés et problématiques pour la santé au sein de la région francilienne : dioxyde d’azote (NO2), particules (PM10 et PM2,5) et ozone (O3). Une carte d’indice global (indice ATMO) se déclinant en 6 niveaux, de “bon”, “moyen”, “dégradé”, “mauvais”, “très mauvais” à “extrêmement mauvais” est réalisée en regroupant les niveaux des polluants cités ci-dessus.

Le partenariat entre la Métropole du Grand Paris et Airparif permet de renforcer les connaissances sur les polluants atmosphériques et l’état de la qualité de l’air, et d’évaluer l’impact des politiques publiques sur cette qualité de l’air pour le territoire de la Métropole du Grand Paris.

Les polluants atmosphériques et leurs sources :

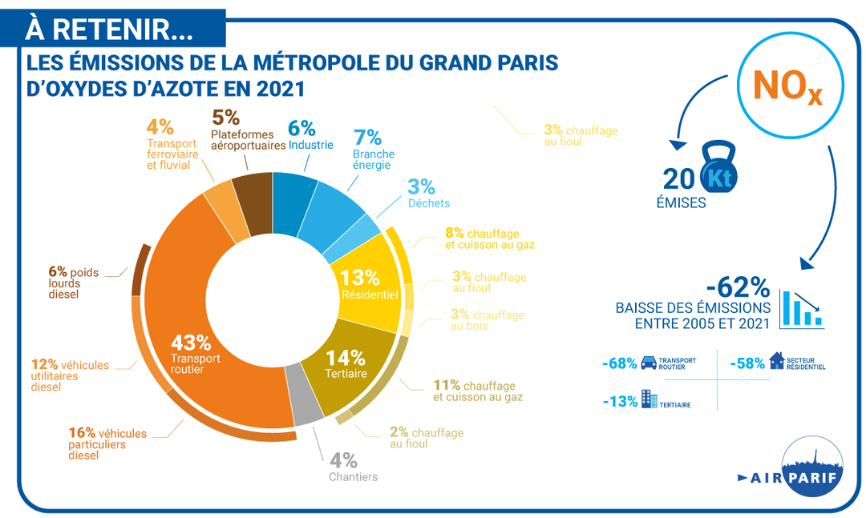

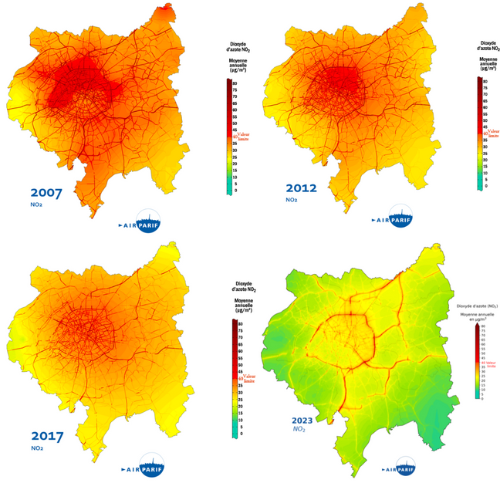

1. Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant principalement lié aux activités de combustion. En 2019, Airparif évaluait à 45% la contribution du trafic routier aux émissions d’oxydes d’azotes (NOx) dans la Métropole du Grand Paris. Si la concentration annuelle moyenne en NO2 dans l’air a baissé de plus de 40% entre 2012 et 2022, 40 000 habitants de la Métropole du Grand Paris continuent de respirer un air dépassant la valeur limite réglementaire en moyenne annuelle pour le NO2 (40 µg/m3).

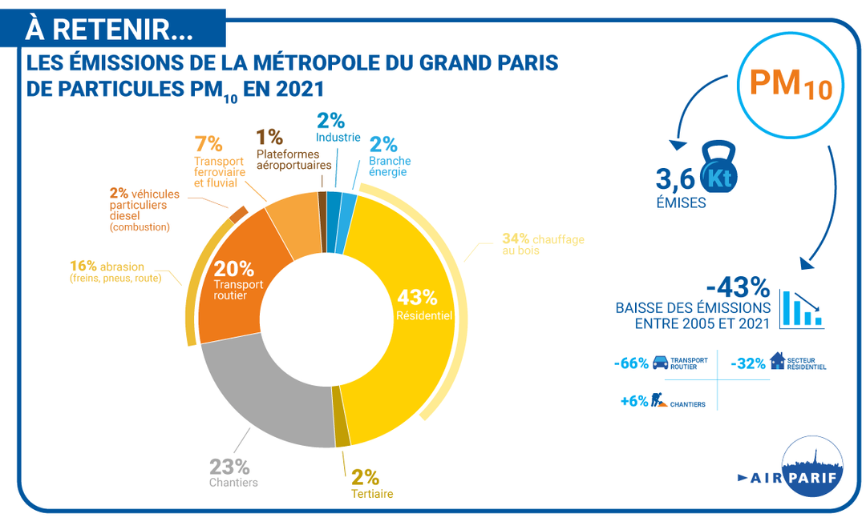

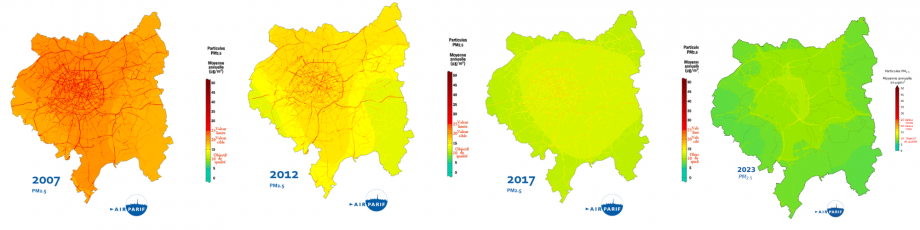

2. Les particules en suspension (PM2,5 et PM10) sont un mélange de composés chimiques de tailles différentes. Les PM10 ont un diamètre inférieur à 10 µm et les PM2,5, incluses dans les PM10 et aussi appelées “particules fines”, ont un diamètre inférieur à 2,5 µm. Les sources de ces particules sont diverses : secteur résidentiel (chauffage au bois), trafic routier, chantiers ... Airparif constate une baisse de plus de 30% des concentrations annuelles moyennes en PM10 et en PM2,5 sur les sites urbains de fond entre 2012 et 2022 dans la Métropole du Grand

Paris. Les objectifs de qualité inscrits dans la réglementation française et les recommandations de l’OMS sont cependant toujours dépassés.

3. D’autres polluants, également liés à l’activité humaine, contribuent à la dégradation de la qualité de l’air au sein de la région, tels que l’ozone (O3).

Les données et bilans sur les émissions de polluants atmosphériques et de Gaz à Effet de Serre sont disponibles sur le site d’Airparif.

Les impacts de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement :

1. Un enjeu majeur de santé publique :

Les polluants atmosphériques peuvent traverser les barrières de défenses naturelles du corps humain et ainsi atteindre les voies respiratoires, les bronches et le cœur, avec des effets néfastes sur la santé. Selon l’Observatoire Régional de Santé, plus de 7 900 décès prématurés pourraient être évités annuellement en Ile-de-France si les valeurs seuils de l’Organisation Mondiale de la Santé étaient respectées. L’exposition à la pollution de l’air favorise le développement de pathologies respiratoires (bronchite, asthme) et cardiovasculaires, et de certains cancers. L’Organisation Mondiale de la Santé ajoute qu’un nombre croissant d’études mettent en avant un lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique et certaines pathologies neurodégénératives. La pollution de l’air est donc un enjeu majeur de santé publique.

2. Des impacts environnementaux et économiques non négligeables :

La pollution de l’air contribue à l’eutrophisation des sols par le dépôt d’azote, à leur acidification et à la capacité des végétaux à stocker le CO2. D’une façon plus générale, elle contribue à la dégradation des écosystèmes et à la baisse des rendements agricoles. De plus, la pollution de l‘air détériore le bâti, par le noircissement des façades et la corrosion des surfaces calcaires par exemple. Enfin, la pollution atmosphérique et le changement climatique sont deux enjeux fortement liés : les principales sources de pollution de l’air et de gaz à effet de serre sont les mêmes. Le dossier d’Airparif “Pollution de l’air et changement climatique : une cause commune” détaille ces interactions.

En 2015, le rapport sénatorial ”Pollution de l’air : le coût de l’inaction” estimait à 101,3 Mds d’euros les coûts économiques et financiers attribuables à la pollution de l’air annuellement en France.

Le cadre réglementaire :

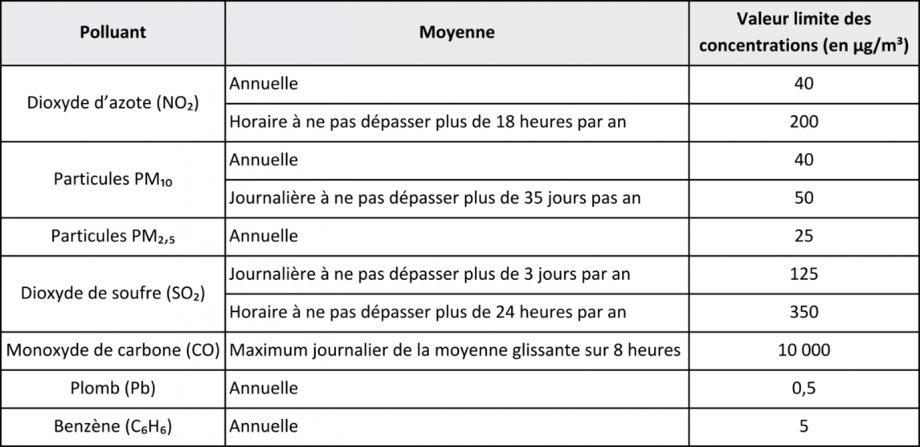

Les valeurs limites sont définies dans le Code de l’Environnement comme “les niveaux à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixés sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble”. Ces valeurs limites sont fixées dans le droit européen par la directive 2008/50/CE , et ont été transposées dans le droit français par l’article R 221-1 du code de l’environnement et par l’arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant.

Un projet de révision de la directive 2008/50/CE a été adopté par le trilogue européen, afin de fixer des valeurs limites plus basses, à atteindre d’ici le 1er janvier 2030. Concernant les NO2 la valeur limite annuelle sera donc abaissée à 20 µg/m3 à partir de 2030.

Contentieux :

Estimant que « la France a dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010 » dans 12 zones de surveillance, dont Paris, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné l’Etat français en 2019.

Après des condamnations en 2021 et en 2022 conduisant à verser deux astreintes de 10 millions d’euros, le Conseil d’Etat dans une décision rendue en novembre 2023 a de nouveau condamné l’Etat à deux astreintes de 5 millions d’euros, compte tenu du dépassement des seuils réglementaires de dioxyde d’azote dans les zones urbaines de Paris et Lyon.

Les plans visant à améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France :

A l’échelle régionale, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Ile-de-France est un outil de planification visant à améliorer la qualité de l’air sur le territoire francilien.

La Métropole du Grand Paris a quant à elle a validé une stratégie territorialisée avec son Plan Climat Air Energie Métropolitain adopté par le Conseil métropolitain du 12 novembre 2018. L’amélioration de la qualité de l’air y figure parmi les priorités.

Zone à Faibles Emissions métropolitaine

La Métropole du Grand Paris s’engage pour la qualité de l’air

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique et une préoccupation majeure. Chaque année, la pollution de l’air génère 5040 décès prématurés pour la Métropole (étude Observatoire Régional de Santé Ile de France (ORS) et AIRPARIF, chiffres 2019, étude publiée en 2022).

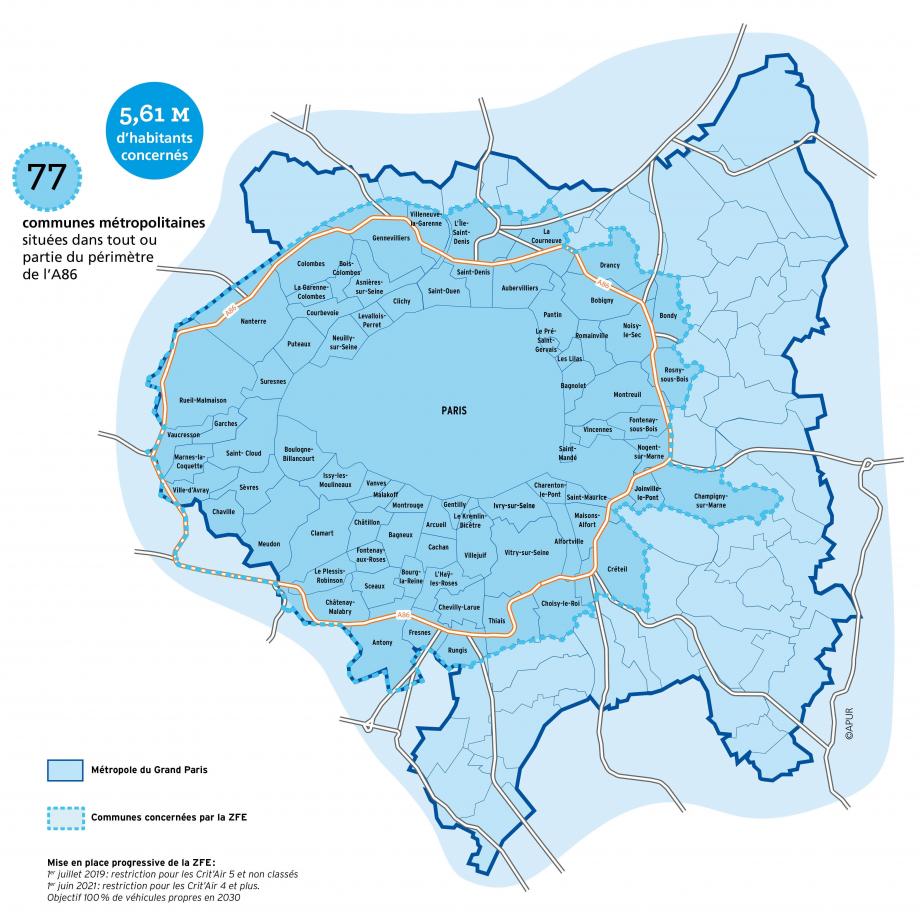

A partir du 1er janvier 2025, la ZFE métropolitaine franchira une nouvelle étape avec l’extension des restrictions aux véhicules Crit’Air 3. Cette mesure concernera les véhicules particuliers diesels immatriculés avant 2011 et les véhicules essence d’avant 2006. C’est un changement important qui nécessite un accompagnement fort de la Métropole. Déjà adopté par 315 villes ou métropoles européennes, la ZFE est reconnue comme particulièrement efficace pour réduire les émissions de polluants provenant du trafic routier.

Avec le dispositif « Métropole roule propre ! », la Métropole du Grand Paris apporte une aide allant jusqu'à 6 000 €, selon les revenus du ménage, destinée aux particuliers métropolitains qui souhaitent remplacer leur véhicule polluant, quel que soit le type de motorisation, par un véhicule propre.

Les communes concernées par la Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur le périmètre de l’Intra A86 :

Métropole Roule Propre

La Métropole du Grand Paris a fait de la qualité de l'air sa priorité depuis sa création en 2016. Vous pouvez bénéficier d’une aide au renouvellement de votre ancien véhicule allant :

- Jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion : électrique, hydrogène, hybride ou GNV ;

- Jusqu'à 1 400 € pour l'achat d'un 2-roues, 3-roues, quadricycle électrique ;

- Jusqu'à 500 € pour l'achat d'un Vélo à Assistance Electrique (VAE).

Déploiement de 5 000 bornes de recharge électrique

Grâce à Métropolis, la Métropole du Grand Paris, engagée en faveur des mobilités durables, déploie des bornes de recharge électrique dans les 130 communes de son périmètre.

« La Métropole du Grand Paris facilite l’émergence d’une offre de recharge pour véhicules électriques au maillage pertinent, économiquement robuste et lisible pour l’usager. La mise en place de ce réseau de bornes de recharge sur voirie publique, fondé sur des principes de continuité territoriale et d’égalité de traitement entre les communes, est essentielle pour répondre à la problématique de charge électrique à laquelle sont confrontés quotidiennement les habitants et les professionnels de la Métropole » indique Patrick Ollier, Président de la Métropole.

A terme 5 000 points de charge seront installés, dont 250 dédiés à la recharge rapide sur voirie. Un engagement fort du plan de relance métropolitain.

Le groupement d’entreprises françaises Métropolis (composé de SPIE CityNetworks, E-TOTEM et SIIT) a été désigné lauréat de l’appel à initiatives privées pour l’installation et l’exploitation de points de charge pour véhicules électriques sur voirie dans les communes de la Métropole (hors Paris) en mai 2020.

Coopérative Carbone

Entreprises, collectivités, associations, chercheurs ou particuliers : intégrez la gouvernance de la Coopérative Carbone Paris-Métropole !

Elle activera plusieurs leviers pour valoriser économiquement les projets : la compensation carbone (via le label Bas-Carbone), les Certificats d’Économie d’Énergie et le financement participatif. D’autre part, la Coopérative Carbone développera un label local, offrant des opportunités pour financer des projets urbains tout en apportant suffisamment de garanties et de rigueur sur l’intégrité environnementale des projets.

En accord avec les objectifs de l’Accord de Paris, la mise en place de cette Coopérative Carbone va encourager et faciliter des démarches écoresponsables des entreprises et entités publiques et permettre aux citoyens d’agir directement à leur échelle sur leur territoire.

La Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris vous proposent de participer à la gouvernance et au lancement d’une structure favorisant la mobilisation de financements au service de la transition écologique du territoire.

Sous format de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), la Coopérative Carbone territoriale permettra de rassembler l’expertise et l’engagement d’un panel d’acteurs autour d’un objectif commun d’atteinte de la neutralité carbone du territoire.

Un Appel à Manifestation d’Intérêt a permis de réunir de premiers acteurs économiques afin de former le collège des « Investisseurs ».

Aujourd’hui il est fait appel à tout type d’acteurs désireux de participer à la gouvernance et au développement de la Coopérative Carbone territoriale, afin de former quatre autres collèges : « Usagers, clients et bénéficiaires », « Collectivités territoriales associées », « Salariés, Producteurs de biens/services » et « Experts, Chercheurs, Associations et Bénévoles ».